息苦しさの正体はパニック障害?

まず「息苦しさは肺の問題」という考えから少し離れることを提案します。

このブログがお役に立てば幸いです(このケースも患者さんから了解を得て写真を載せています、快く承諾してくださり感謝しております、経過は多少ぼかして書いています)

20代のXさん、2025年に入り立て続けに新型コロナウイルス、百日咳、マイコプラズマに感染し、2025年5月以降、頭痛・肩こり・後鼻漏・脳に酸素が届いていない感じ・のどの締め付け感・呼吸苦などがひどくなりました。

いくつかの医療機関を受診し、胸部レントゲンはもちろん胸部CTなどの画像検査、血液検査、咽頭内視鏡などの種々の検査をしましたが、結果は多少上咽頭の腫れはあるものの「異常なし」。

でも上記症状は残ります。気管支ぜんそく、副鼻腔炎、咳喘息などの診断でステロイド吸入薬や抗アレルギー薬、鎮咳剤などなどお薬手帳がドンドン分厚くなるほどの投薬を受けますがそれらも効果なし。

結局は「パニック障害の疑い」ということになりました。まぁ本人は納得がいきませんよね。

ということで、chatGPTに聞いてみたら上咽頭炎なのではないかとのアドバイスを受けてみらいクリニックを受診してきました。

上咽頭内視鏡の結果は…

もちろんこちらでの検査でも異常なく、パルスオキシメーターでも99%と酸素が行っていないということはなさそうです。

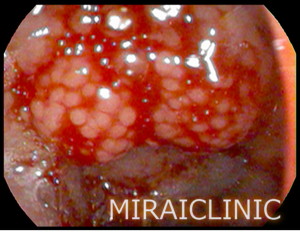

ということで咽頭内視鏡を行うと…こちらです。

上咽頭部の巨大な腫瘤状の炎症巣

通常では、このように血管がくっきりと見えますから、いかにこの方の上咽頭が腫れているのか分かります。

さらにのどの奥の方へと勧めていくと多量の後鼻漏が付着していて、写真下の方まで腫れています(段差が付いている)。

中咽頭部まで腫れているのが分かる

これだけでも上咽頭炎がひどいことが分かります。これだけでも呼吸が苦しくなります。鼻腔から気管支まで続く気道は上咽頭部で90度に折れ曲がっています。ただでさえ乱流が発生するのに、腫瘤状の炎症により気道は極端に狭くなっています。

さらに呼吸をしてもらうと狭くなった気道に粘液がまとわりつくのも分かります。これでは呼吸苦が生じるのも無理はありません。Xさんの呼吸苦は、異常なしとかパニック障害ではなくて上咽頭炎だったのです。これだけ炎症があるとFeNO(呼気一酸化窒素検査)の数値も高くなってしまいます。そして、気管支ぜんそくという診断がつけられてしまうので要注意です。

膜状に覆った粘液がバルブ(弁)のようになって呼吸によって前後する

上咽頭を擦過するとこのように激しい出血を認めます。粘膜がとてももろくなっている証拠です。

擦過時の出血も著明

診断の問題点は?

どうしてXさんは様々な検査をしても原因が突き止められなかったのでしょうか。ここにはいろいろな原因が考えられます。ここでは代表的なものを4つあげましょう。

- 上咽頭は口から観察できない

- 胸部レントゲン、胸部CTの撮影範囲ではない

- 頭部CTでは腫脹がほとんど分からない

- 慢性上咽頭炎について理解が無い、知らない

#1 上咽頭は口から観察できない

上咽頭部は口から覗くことができません。お口をあーんと開けてくださいと言われたときに医師が観察しているのは、おもに口蓋扁桃です、いわゆる扁桃腺ですね。上咽頭はノドチンコに隠れてしまっているので観察が難しいのです。ノドチンコを上方に押し上げると見えることもありますが、じゅうぶんではありません。おそらくのどの診察時では舌を押し下げられたことはあっても、ノドチンコをぎゅっと上方に圧排させられた経験のある人は少ないでしょう。

#2 胸部レントゲン、胸部CTの撮影範囲ではない

息苦しさという症状が前面に立つとどうしても肺疾患(気管支ぜんそくや気管支炎、肺炎)を思い浮かべる人がほとんどです。医師でも同じです。ですからまずは胸部レントゲン撮影、さらに詳細に見たいときには胸部CT撮影を行います。ところが、この範囲を見るのはせいぜい声帯から先の部分であり上咽頭が撮影範囲に入ることはありません。また胸部レントゲンでは正面からの撮影が多いため、もし上咽頭部が撮影範囲にあったとしてもその腫脹を判別するのは困難です。横からの撮影(セファロ撮影)だと分かることがありますが、通常ではこのような撮影をすることはありません。

#3 頭部CTでは腫脹がほとんど分からない

鼻づまりなどの症状があったり、ブレインフォグ、今回のように脳に空気が行っていないなどの症状があると頭部CTやMRIを撮ることがあります。それでも上咽頭炎の腫脹が分かることが少ないのです。ある高校生もコロナ感染後にブレインフォグがあり頭部MRIを撮りましたが特に異常ないと診断されました、こちらのケースでも咽頭内視鏡では著明な上咽頭炎像がありEAT(上咽頭擦過治療、以前のBスポット治療)にて改善しました。

#4 慢性上咽頭炎について理解が無い、知らない

そもそも論になりますが、医師が慢性上咽頭炎についてほとんど知りません。耳鼻咽喉科医であっても「あ~なんか聞いたことがあるね」くらいです。ですから、上咽頭炎で様々な症状が起こるとは結びつきません。かぜの一種かなと言うイメージを持つ人もいるでしょう。もちろん慢性上咽頭炎が医学教科書に載っているわけではありませんから無理もありません。また慢性上咽頭炎は効果的な薬剤も存在しません。上咽頭炎という診断に行き着いても治療法が従来の投薬治療のみであれば改善する事は困難です。ですが、抗生剤を手を替え品を替え投与します。慢性上咽頭炎は起炎菌があるわけでもありません。抗生剤は不効ですし、もし効いたとしたらそれは別の病気の可能性があります。

息苦しさの治療の時に考えること

上咽頭部は脳神経のうち、舌咽神経、三叉神経、迷走神経が分布しています。このうち迷走神経は、肺や気道の感覚受容器を支配しており、呼吸の調節に深く関与しています。肺刺激受容器やC線維受容器は迷走神経を介して咳嗽や気管支収縮を引き起こし、呼吸苦を惹き起こしてしまいます(あくまでも感覚です)。さらにこれらの受容器はヒスタミンやブラジキニン、プロスタグランジンなどの炎症性物質によって刺激されるため、迷走神経の炎症(上咽頭炎)があると呼吸苦が悪化してしまいます。

あくまでも私の臨床経験上ですが、迷走神経炎症により小児は腹部症状(腹痛や下痢、便秘など)、成人は胸部症状(呼吸苦、咳嗽)を起こすようです。迷走神経刺激治療が呼吸機能の改善や炎症改善に有効であることからも分かるでしょう。

呼吸苦があって肺や副鼻腔に問題がない場合は、慢性上咽頭炎を疑ってください。

治療としては、もちろんEATを勧めます。EAT(上咽頭擦過療法)では、迷走神経刺激が副次的に起こるとされ、自律神経失調症・慢性疲労・睡眠障害などの改善が報告されています。また上咽頭部は、脳リンパ液排出の要衝であり迷走神経刺激によるリンパ鬱滞の改善が脳機能にも波及する可能性も考えられます。

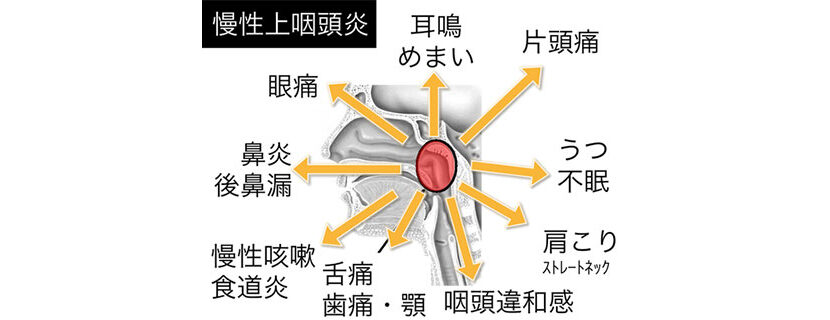

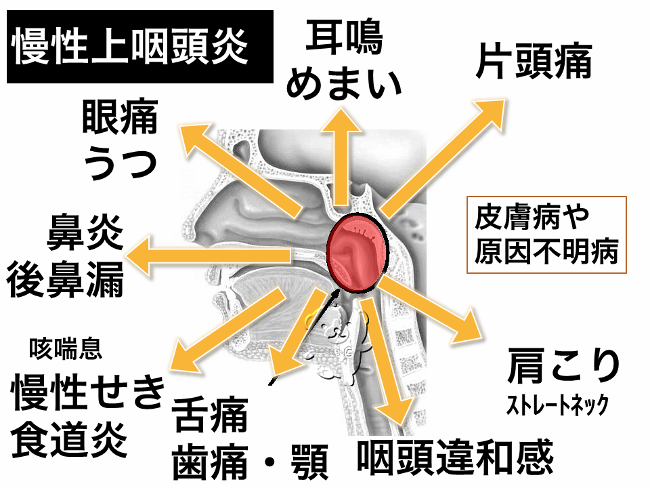

最後にいつもの図を載せます。慢性上咽頭炎はほんとうに様々な症状を引き起こします。異常なし、メンタルのせいだろうと診断されたときにはこのことを思いだして下さい。

さらに詳しく知りたい方は私のコロナ後遺症論文も引用されているこちらの記事を参照してください。

執筆・監修 内科医 今井一彰プロフィール

みらいクリニック院長

内科医・東洋医学会漢方専門医

1995年 山口大学医学部卒業 救急医学講座入局

2006年 みらいクリニック開業 現在に至る

あいうべ体操・ゆびのば体操などセルフケアの大切さを伝えている。テレビ、新聞、ラジオなどのメディア出演も多い。

みらいクリニックサイト

amazon著者ページ

今井院長facebook

今井院長Twitter

今井院長Instagram