「上咽頭擦過治療(EAT、Bスポット治療)を受けているけれど治らない」

「本当にやり方が正しいのか分からないから見てほしい」

という相談がよく持ち込まれます。

中には500回受けたけどやっぱり治らないというケースもあります。私もすべてのケースを治せるわけではありませんので、偉そうなことは言えませんが、多くの場合セルフケアがされていないことが多いのです。

ですから、amazonのキンドル版のみですが慢性上咽頭炎の治り方に関する書籍を作ったのです。

そして本来EATとはこの様なものですよと見てもらうために、私が谷先生から施術を受けている動画を公開しています。

ちょこっと鼻に綿棒を入れたりというのはEATではありません。もちろん内視鏡で著明な出血が”疑われる”場合には強く擦過することはありませんが、毎回ちょこっと綿棒を突っ込む程度というのはEATではありません。

鍼灸治療でいう「置き鍼」のように、鼻に綿棒を突っ込んだまま数分間留置するという手法をとっているところもありますが、それもEATではありません。迷走神経の刺激にはなると思いますが、少なくともabrasive(擦過する、こする)ことがありませんのでEATではないと言えるでしょう。

受ける人の大多数が何がスタンダードなのかが分かりませんから、はじめて受けたEATを「これがEATだ」と思ってしまうのもいたしかたありません。

JFIR(日本病巣疾患研究会)では手技の標準化を目指していますが、コロナ禍でセミナーを開催出来ていません、とても残念です(2021年6月開催予定オンライン)。

今回は、2つのケースを紹介します。

20回のEATでも治らない

EAT専門の外来を行っていると言うことで後鼻漏、倦怠感、頭痛など慢性上咽頭炎特有の症状で受診をしたケースです。

内視鏡下で慢性上咽頭炎と診断されEATを受けていましたが、4回ほどで出血はなくなり、現在20回受けたが改善しないとのことでした。

この様なケースでは多くの場合「擦り残し」部位があることがほとんどですから、内視鏡下で見ていきます。

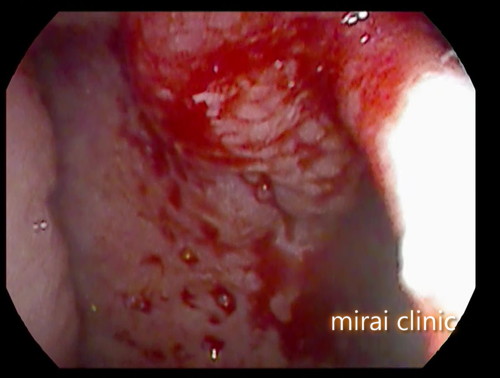

するとこの様な像が得られました。これはみらいクリニックでの初診時のものです。

上部に隆起した上咽頭粘膜と全面にわたる敷石顆粒状変化が見られます。一見して重症の慢性上咽頭炎と診断出来ます。

そしてほとんど擦過されていないことが見て取れます。EATは経鼻、経口と行っていたようですが、おそらく手技が不慣れなのでしょう(EAT専門外来と言うことでしたが)。

この様な場合に強く擦過すると多量の出血を引き起こすことがありますから、経鼻から探る程度にします。案の定すこし擦るだけですぐに出血を認めました。

ご本人もこの様な出血したことがないと驚いていましたが、当初から擦過が”甘かった”と言わざるを得ません。

もちろん派手に擦れば良い、力尽くで擦って擦って擦りまくる~~ということは厳禁です。これにはどうしても手技の習熟は必要です。とはいえ、外科手術などと比べるとその習得は容易です。

きちっと擦過された上咽頭は

ではなぜ擦られていなかったと分かるのか。それを説明しましょう。

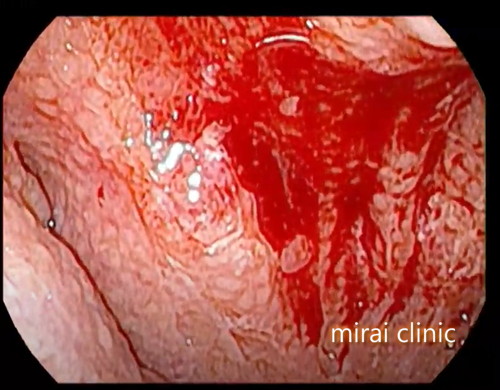

こちらはEAT後出血を認めなくなり、その後の治療経過を見るための内視鏡です。

粘膜の白色変化が起こっていることが分かります。粘膜上皮が擦過により一部線維化したためです。

炎症が起こった後の瘢痕のようなものとイメージしてください。

こちらは左の咽頭窩を経口綿棒でしっかりと擦過した後のものですが、出血はありません。

ではこの方の初診の状態はどうだったかというとこちらです。

全面に敷石顆粒状変化が見られます。

経鼻の綿棒で軽く擦るだけで容易に出血します。

これが半年ほど治療を続けると(治療回数にしてだいたい15回ほど)、上記の白色変化が起こります(期間はケースによって違いますが)。

ここまで変化すると慢性上咽頭炎としては治癒したと判断して良いでしょう。

20回50回やってもまった変わらない、変化を感じられないという相談は毎日のようにありますが、受けている手技の問題を改めて確認することが必要かなと思います。

「EAT専門外来」と銘打っていても冒頭のケースと言うこともありますからご注意下さい。

JFIRでも手技の標準化を目指して取り組んでいきます。

執筆・監修 内科医 今井一彰プロフィール

みらいクリニック院長

内科医・東洋医学会漢方専門医

1995年 山口大学医学部卒業 救急医学講座入局

2006年 みらいクリニック開業

加圧トレーニングスペシャルインストラクター

クリニック案内

amazon著者ページ

今井院長facebook

今井院長Twitter

今井院長Instagram

コメント