目次

治療には技術が必要(当たり前だけど)

なかなか書きにくいテーマではありますが、EAT(上咽頭擦過治療、Bスポット治療)は効果ないと思われては困りますのでEATの名誉のため、そして今後の普及のためにも書いておきます。

EATを2009年3月から行ってすでに16年が過ぎましたが(2025年7月現在)、まだ多くの勉強するべき事柄があり研鑽を積む必要があると実感していますので、私の手技も完璧ではありませんが、これまで福岡のみならず東京でも治療を重ねてきて、他院から紹介を受けることも多くなりましたので、一定の手技には達していると自負しています。

時々受診するのが、他院で治療を受けているが出血がなくなったのでもう治ったといわれた(けれども症状は継続している)、粘膜を擦過するとがん化する恐れがあるからやってはいけないといわれた、そもそも慢性上咽頭炎なんてものはないといわれたなどの理由で受診する方々です。

治療を受ける側はどんな治療が適切なのかよく分かりません。ですから、この動画のようにEAT歴60年以上の谷先生に治療していただいている動画をyoutubeに上げているのです。ただ留置したり、ちょんちょんと薬を塗るだったり、さらっと表面を拭うようなものはEATではありません。Bスポット治療でもありません。

さて、上記の各々について私の意見を述べます。このブログがお役に立てば幸いです。また上咽頭の画像提供を承諾してくださった患者さん方にお礼申し上げます。

- 他院で治療を受けているが出血がなくなったのでもう治った

- 粘膜を擦過するとがん化する恐れがあるからやってはいけない

- そもそも慢性上咽頭炎なんてものはない

- 雑感 治療者の疲れ

#1 他院で治療を受けているが出血がなくなったのでもう治った(でも症状は残る)

これはさらに3つに分けて説明しましょう。

a.治療者の技術不足のために出血しない

b.症状には他の原因がある

c.上咽頭の刺激が治療となっている

このブログの一番の目的はa. 治療者の技術不足のために出血しない についてを書くことです。

Xさんはカゼ(急性上気道炎)の後に後鼻漏や咳といった症状が慢性化してしまったため近医耳鼻咽喉科を受診しました。そこでは運良くEATを行っており計6回(経鼻、経口とも)治療をしてもらいました。ところがそれでも改善しません。綿棒には血が付かなくなったとのことで(耳鼻咽喉科では綿棒を見せてくれないところも多いです)、上咽頭炎は改善したと告げられました。症状が残るので服薬は継続していますが、改善はしません。実は、Xさん以前みらいクリニックを受診しており、それを思い出して再度受診してきたのです。

その時の内視鏡所見がこちらです。上咽頭後壁を中心に敷石顆粒状変化が広がり炎症があることが一目瞭然です。治療をして出血が無くなった状態だとこのようにはなりません。今回は治療痕が見られないのです。つまり手技の問題でEATが為されていないのです。

※ちょこっとつつくだけ、綿棒を留置するだけをもってEATと称している医療機関も多々あります。患者さんにとっては、何がEATなのか分かりませんから「こんなものかな」と思ってしまうのは仕方ありません。このような治療ばかりを受けていると、従来の治療を受けた際出血することが多く、「わざと出血させているのではないか」とあらぬ疑いをかけられることがあります(実際に私もいわれたことがあります)。もちろんわざと出血させているのではなくて、前医の治療がまずかったのです。これははっきりとしておくべきでしょう。

どうして前医の治療がまずかったと断言できるのかというと、その前医の治療を以前見学に行っていたからです。「えっ??これをEATと称してやっているのか??」と驚きを隠せませんでした(隠しましたが笑)。ちょんちょんと綿棒で上咽頭をつつくのみ、その時間1秒にもなりません。擦過などできているはずもなく出血しないのは当たり前です。そこを受診したという方から、そちら(私の治療)はわざと出血させてひどくしているのだろうと苦情の電話が入りました。とくに反論もしませんでしたが、そりゃ治りませんよ。

ですからこうやって本当の治療手技はどうなんだろうかと言うことを発信しているのです。

さて本題に戻ります。

擦過痕などは見えない

こちらの上咽頭を軽く擦過するとこのように出血が認められます。コントラストが付くので、敷石顆粒状変化がよく分かります。重ねてになりますが、これは治療をされていない状態です。治療をされた状態とは明らかに違います。

鼻から擦過後の画像、白色化はない

こちらの写真はみらいクリニックで数回治療をした後の写真です(治療開始から3ヶ月経っています)。白くひっかいたような線が治療痕です。ここは粘膜表面が上皮化生していますから擦過しても出血することはありません。

治療痕が白い線条となって残る

一部上咽頭上部を経口綿棒で擦ると出血します。写真左に白く見えるのが綿棒先端です。

経口擦過時のもの天蓋部から出血が認められる

このように擦っていない治療を何回重ねても治療にはなりませんし、出血もしません。こうなるとEATは効果ないという判断を下されてしますがしょうがないことです。

さて次のb.症状には他の原因がある ですが、上咽頭炎と思われる症状があったとしても別の疾患が隠されている場合があります。例えば逆流性食道炎などです。そのために他の治療法を選択する必要があります。その他の治療としてみらいクリニックでは、翼口蓋神経節ブロック(SPGb)を行っています。c.上咽頭の刺激が治療となっているに関しては、出血をさせること(瀉血様)だけが治療ではありません。上咽頭部を擦過して刺激を与えるいわば迷走神経刺激治療のようなものです。多くの場合慢性上咽頭炎は、出血がなくなれば治癒と判断しますが、出血しなくなっても擦過治療を継続することがあります。

出血がなくなったので上咽頭炎が治ったというのは、正しくもあり、不正確でもあるので注意してください。

#2 粘膜を擦過するとがん化する恐れがあるからやってはいけない

これは以前ほどは質問されることが減りましたが、ときどき医師からこのように言われて治療を断念したり、不安を覚えたりする人がいます。EATはもうすでに60,70年前から行われている治療であり、一時期は全国的に広まりました。その際上咽頭がんが増えたとかもありません。確かに同じ部位に刺激(擦過したり、薬を塗ったり)を加えるとがん化する恐れはあります。EATは頻回にするものでもありませんし、何十年とわたり行うものでもありません。EATでがん化するというのは根拠のない批判でしょう。

ただし中には上咽頭がんが潜んでいる場合がありますから、内視鏡で状態を確認することは必須と考えます。幸いにしてこれまで私は遭遇したことがありませんが。

高頻度の機械的刺激(擦過)や炎症を惹起する薬物塗布によりがん化することはゼロではありませんが、EATの治療頻度で心配することは不要でしょう。

#3 そもそも慢性上咽頭炎なんてものはない

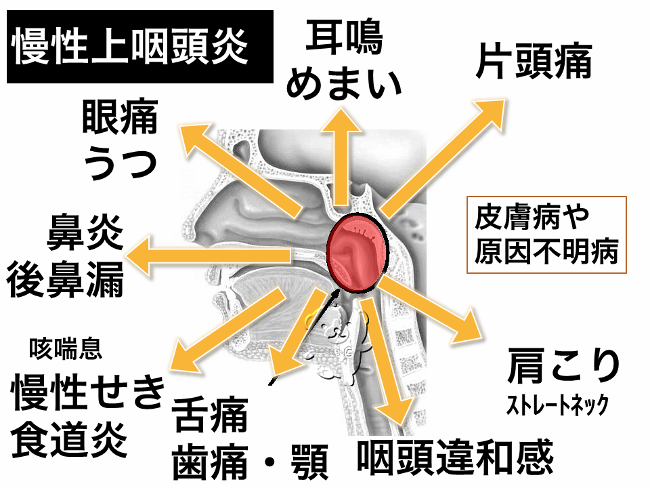

慢性上咽頭炎があまりにも多くの症状を呈するので、これらが一つの病気から起こるのかという疑問がわいてくるのは仕方がありません。別々の病気として捉えることもできるのですから。むしろそのことの方が多く、例えば片頭痛とストレートネックなどは結びつきやすいですが、これが後鼻漏や長引く咳となるとその関連を疑うのは難しいものです。

また多くの場合、これらの症状を呈する方に対しては「不定愁訴」とややもすると揶揄する言葉で表現されることがあります。症状が、固定していても不定愁訴と言われるのですから悩んでいる方からすると溜まったもんではありません。

一度不定愁訴と思われてしまうとその後の治療がお座なりになってしまうことも度々です。紹介状などにも”不定愁訴”と書かれてしまえばもうそれ以外の目で見られることは少ないでしょう。

症状はたくさんあったとしても固定しているのに不定とはこれいかに。慢性上咽頭炎という症候群(シンドローム)を知っているとすぐに理解できますが、それを不定愁訴のレッテル張りが妨げてしまっています。

医療者に慢性上咽頭炎が広がらないのは、このような問題もありますね。

#4 雑感 治療者の疲れ

私もそうですが、午前午後の最初の時間帯はエネルギーが回復していますからしっかりと擦れます。ところが徐々にエネルギー不足になると”甘く”なってしまいます。これは正直に白状します。他の治療者を見ても同じです。EATで有名な医師であっても擦り残り、中途半端な擦過というのが見受けられます。他院でEATを受けているがしっかりと擦ってもらっているか見てもらえないか、という依頼は絶えません。これは逆もしかり、私も同様に他院で治療状態を判断されています。

あまりに患者さんが多いと治療者の疲れから逃れることができません。このような場合、治療を続けていても治療になっていないことがあります。ですから、みらいクリニックではセルフケアを重視しています(ただしセルフEATの指導は行っていません)。

実際に、「えっあの先生がこんな治療!?」という場面に出くわすことは少なくないのですいまでこそ外来数が落ち着きましたから診療時間遅くになってもエネルギーを保てますが、コロナ後遺症が爆発的に増加しているときなどはEATがが甘く”なっていたことは否めません。

みらいクリニックではできるだけ受診回数を減らすために、セルフケアを重視しています。これは治療者の疲れからくる判断力不足、治療効果低下を防ぐためでもあります。みらいクリニックは2週間に一回の治療が基本です。それでほとんど(85%程度)の方は改善します。週に一回あるいは2,3日に一回といった高頻度の治療を行う必要がありません(もちろん症状が重篤な場合などは別です)治療頻度を増やしても治癒に至る期間はほとんど変わりません。ならば頻度を少なくした方が、患者さんも楽ですし、治療者も楽です。医療費の節約にも繋がります。

以上雑感でした。

より良い治療が普及するために

後医は名医と言われますが、私もこれまで幾度も失敗を重ねており、これからもおそらくそうでしょう。それ故他を批判するというのはとても難しく、天に唾する様なものですが、それでもある程度治療経験を重ねたものとして記しておくべき事があると思いこのブログを書きました。

コロナ後遺症の論文を発表したのが2022年ですが、いまだに世界各地からEATについて詳細を教えて欲しいというメールが届きます。つい先日もベルギーの医療機関から来ばかりです。EATはほぼ日本のみでしか行われていない(最近アメリカテキサス州で開始)特異的な治療です。

海外から手技を学びにやってくる方もごく希にいるのですが、普及には至りません。慢性上咽頭炎は日本人のみがかかっている地域的な病気では無くて、世界中に大勢の罹患者がいます。そのためにも手技の様子や情報を提供していくことは意義あることです。

悩んでいる方のお役に立てば幸いです。

執筆・監修 内科医 今井一彰プロフィール

みらいクリニック院長

内科医・東洋医学会漢方専門医

1995年 山口大学医学部卒業 救急医学講座入局

2006年 みらいクリニック開業 現在に至る

あいうべ体操・ゆびのば体操などセルフケアの大切さを伝えている。テレビ、新聞、ラジオなどのメディア出演も多い。

みらいクリニックサイト

amazon著者ページ

今井院長facebook

今井院長Twitter

今井院長Instagram